2025年11月4日,第五期青浦区班主任工作室第四次通识培训在区教育学院顺利举行,第五期青浦区班主任工作室全体主持人与学员们共同参与。

本次培训特邀两位上海市中小学班主任工作室带头人——华东政法大学附属松江实验学校陈雪琴老师和上海市江宁学校刘蓓芸老师带来讲座,为班主任们拆解班级管理实务难点、分享育人创新案例,传递可落地的班级建设方法与育人理念,助力一线班主任提升专业素养与实践能力。

一、赋能学生与自我 拓育人新方法

陈雪琴老师以《从“管理”到“赋能”——班主任角色转型与建班育人策略》为主题,以“赋能学生,赋能自己”为主线,从自身班主任角色转型的经历出发,通过一个个生动鲜活的案例,讲述了建班育人策略的有效实施路径。

1. 赋能学生

陈老师围绕 “赋能学生”,拆解五大关键方向:班级管理上,从“单边指令”转向“共创规则”,构建权责共担的管理共同体;文化建设上,从“一枝独秀”走向“文化共创”,汇聚班级价值共生体;学生成长中,从“盯住问题”转为“发现优势”,助力个性发展;同伴关系里,以“携手体验”替代“双边冲突”,凝聚信任;活动设计上,从“单调活动”升级“群体创新”,推动协同成长。

2. 赋能自己

陈老师还分享了班主任自我赋能的方法:捕捉教育 “小确幸”、珍藏 “高光时刻”、坚持 “随笔记录”、提炼 “闪烁智慧”,实现专业成长。最后,陈老师与在座班主任们共勉:“教育是一门需求快却只能慢的艺术,教师要善于结合学情变化调整自我;赋能学生,也要找到赋能自己的路径,方能在育人之路,坚守本心,持续前行。”

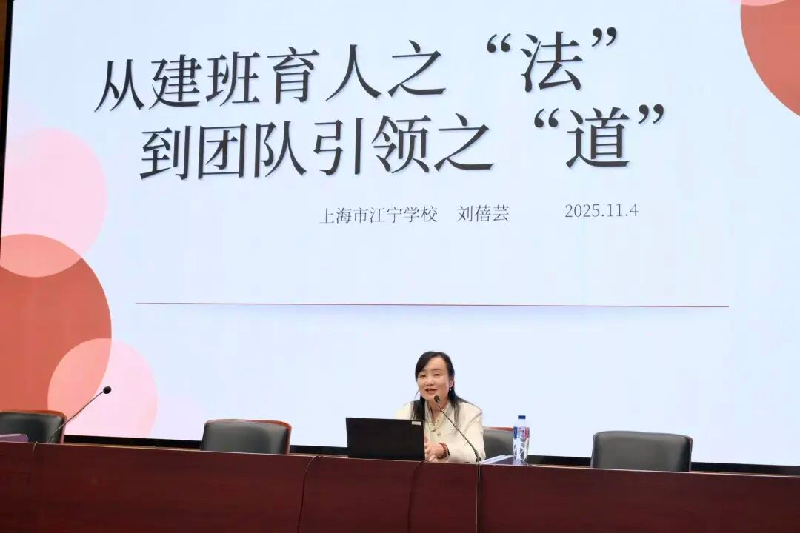

二、深耕育人与团队 探引领新路径

刘蓓芸老师以《从建班育人之 “法” 到团队引领之 “道”》为题,结合具体实践案例,为老师们分享建班育人与团队引领的实用策略,内容兼具理论高度与实践指导价值。

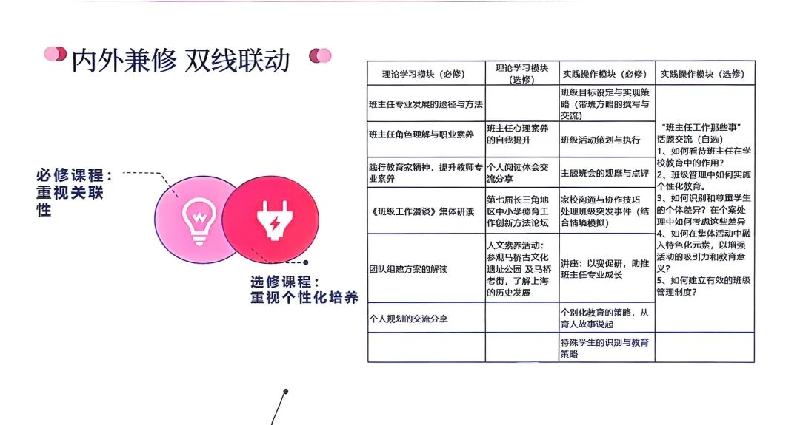

在育人策略分享中,刘老师系统拆解“坚守学生立场,赋能内生成长”的三大实施路径——文化浸润、活动体验与岗位实践。文化浸润层面,推动班级管理从“制度约束”走向“价值认同”,通过民主议事让公约“从学生中来”,唤醒学生主人翁意识;借助 AI 赋能让公约“在学生中产生”,构建正向班级话语体系;引导自觉内化让公约“到学生中去”,实现规则的深度落地;活动体验方面,日常活动应聚焦个性化表达与团队协作,主题活动以“真问题”为导向精心设计,深化育人实效,班会活动则要化身集体智慧“议事广场”。此外,刘老师还强调家班共育需融汇资源、构建教育同盟,过程评价要弱化结果导向、关注进步反思,以多元评价激发学生成长动力。

最后,刘老师分享了班主任工作室运作思路与策略,提出以“真问题”驱动 “真成长”,通过项目化研修实现同学共研,为班主任团队专业发展提供清晰路径。

三、结语

本次培训让参训班主任们对建班育人的创新路径有了更深刻的认知和清晰的规划。大家纷纷表示,将把培训中习得的“赋能”理念、活动设计思路及家班共育方法转化为实际工作举措,在班级管理中打破传统模式,探索更贴合学生成长需求的育人方式,打造更具温度与实效的班级育人生态。

未来,班主任们将以此次培训为契机,加强共研共享,持续优化育人实践,在深耕建班育人实践的道路上持续探索,为助力学生全面发展、提升德育工作质量注入强劲动力。

学员感悟

青浦区实验中学 诸旖旎

今天聆听了陈老师关于“班主任角色转型与建班育人策略”的讲座,收获颇丰,让我对建班育人有了更多思考和启发。班主任不是只有绝对的“严控”和“慈和”,应该要学会变化自己,根据班级学生的整体特点去适配学生,做他们的成长搭子。

班主任要从班级管理者转变为学生生命成长的引路人,这让我从班主任工作的琐碎和繁杂中,重新校准方向。我明白了真正的教育,始于理解和尊重,我们需要俯身下来,倾听那些沉默背后的声音,看到那些“问题行为”背后的渴望与困境,从盯住问题变为发现优势,助力个性成长。其次是要赋能学生,帮助他们拥有成为自己的能力,班级不是老师的一言堂,是由学生共同管理并且制定规则,我们要尊重每个学生想法,这样学生才能成为班级真正的主人公。

我会将这些理念和方法付诸于日常的行动中,不断探索,为每个学生保驾护航。

青浦区职业学校 徐丹

今天下午让我印象深刻的是陈雪琴老师的“从管理到赋能”讲座,如拨云见日。曾困于“严”与“和”的天平:过严失温度,过柔缺规则。今方悟,班主任当是“严慈的调和者”——依学情灵活切换,既做规则的共建者,也当成长的陪伴者。

建班育人需从“管控”转向“共创”:午睡风波里共议规则,让班级成管理共同体;用班徽共创“乐和中队”文化,聚价值共生;从“盯问题”到“放大优点”,让每个学生在被看见中成长;更以“蚂蚱追悼会”“无书义卖”等活动,在携手体验中滋养同伴关系。

教育是慢的艺术,急不得。我们既要随时调整适配学生,也要学会赋能自己——记“高光时刻”蓄力,写“育人随笔”沉淀。愿守得这份慢,以“严”的底气、“和”的温度,在赋能学生成长中,也活成自己的光。

青浦区朱家角小学 吴雨泓

听完陈雪琴老师的分享,我最大的顿悟是:班主任并非固定角色,而是一方按需流动的能量场。昔日我纠结“严”与“和”孰正统,如今方知班级先于我存在,学生画像决定我当日“人设”。面对家教森严、自律已成习惯的孩子,我可以采取爱的教育,让他们在信任中自我增值;面对散养长大、规则模糊的孩子,我先补结构,以“金刚手段”划定边界,再以“菩萨心肠”传递温度,最终把他们推向“神仙状态”——自律且自由。

最治愈的是陈老师与学生共创规则的智慧:她把“午睡风波”改写成“安静约定”,一场冲突瞬间化为共同作品。原来赋能并非宏大叙事,而是给每个缺点匹配一条优点接口。教师须随学情变化灵活调整自我,既赋能学生,也找到反哺自身的路径。一旦定位精准,班主任工作便不再是燃烧,而是一场双向充电:我在适配中与学子互塑,持续生成新的教育可能。

青浦平和双语学校 许巧玉

参与今日班主任通识培训,陈雪琴、刘蓓芸两位老师的分享让我对带班育人有了全新认知,深刻体会到班主任角色需从“管理管控”向“赋能引领”转型。

过去带班常陷入“严与和”的纠结,过度强调制度约束却忽视了学生的内生成长需求。培训中“共创规则”的理念点醒了我,班级管理应是搭建共同体平台。在学生培养上,我以往更关注问题矫正而非优势挖掘。“发现亮点—放大优点—跃迁成长”的育人逻辑启示我,每个学生都是独特个体,需摒弃“一把尺子量到底”的思维。“蚂蚱追悼会”案例让我明白,教育细节中藏着生命教育的契机。

班级活动是育人的重要载体,过去设计的活动多偏形式化。培训中“校园义卖”等案例表明,源于真实问题、注重全员参与的活动,能让学生收获协作与担当。同时,班主任需先赋能自己。通过记录教育“小确幸”、坚持随笔反思,既能化解情绪又能积累智慧。

此次培训让我深知,班主任工作是一门“慢艺术”,唯有以温度赋能学生,以专业提升自己,才能在育人之路上坚守本心,与学生彼此照亮、共同成长。

青浦区东方中学 沈许颖

今天的两次讲座让我深受启发。“从管理到赋能”点醒了我们,班主任不应是简单的管理者,而应是点燃学生内在动力的赋能者。这需要我们转变角色,从“指挥者”成为搭建成长平台的“设计师”。

而“从法到道”的探讨更让我深思——建班育人不能仅停留在方法技巧层面,更要追求团队引领的“道”。这意味着我们要超越具体事务,用教育智慧凝聚班级精神,用自身人格魅力引领团队成长。

未来的工作中,我将努力践行:少一些管控,多一些信任;少一些说教,多一些倾听。在构建积极向上的班级生态中,见证每个生命的绽放,与孩子们共同走向“不待扬鞭自奋蹄”的理想境界。

青浦区第二中学 张世坤

听完陈雪琴老师从“管理”到“赋能”的转型分享,我深受触动。班主任的角色从不是固定模板,既非一味温和的“菩萨型”,也非单纯严厉的“金刚型”,核心是适配学生需求的动态调整。

民办学校的尖子生需要鼓励与尊重,公办学校的多元学生则需先立规矩再施关爱,不同学情决定了教育方式的侧重。真正的赋能,是把班级管理的主动权还给学生:让他们自主制定午睡规则、共同设计班徽、创新义卖形式,在参与中学会责任与协作。

对待学生个体,更要于缺点中见亮点,像引导上课爱插嘴的高能量学生发挥优势,用正向激励促其成长。同时,班主任也要懂得自我赋能,在记录与复盘中积蓄力量。教育的真谛,正是这种师生双向适配、共同成长的共生之旅。

青浦区世外学校 杨媛

本次班主任经验分享会,如同一场及时雨,让我对育人工作有了更深刻、更立体的认识。陈老师的转型历程让我深切体会到,教育绝非一成不变的固定程式,从民办学校的“爱的教育”到公办学校的“严慈相济”,其精髓在于“适配”——真正成功的教育,是洞悉不同班级、不同学生的特质,灵活调整管理方式,做一名懂得“因班施教”的“神仙型班主任”。无论是通过师生共创规则化解矛盾,还是通过挖掘学生亮点赋能成长,都深刻体现了以学生为中心的育人智慧。

刘老师的分享则进一步将我的视野从“管理”提升到“育人”的高度,强调从构建班级生态到融汇家校资源,我们的角色应是学生成长的引导者和人生导师。其提出的“多一份主动、多一点倾听、多一份理解”的家校沟通心法,极具实践指导意义。

两位前辈的经验让我坚信,教育是生命影响生命的过程。我们不仅需要不断反思与调整自我,更要善于“看见”每一个鲜活的个体,用智慧与温度去唤醒和陪伴,才能真正赋能学生的内生成长,成为一名有思想、有情怀的教育者。

青浦区凤溪小学 郭青

今天的培训让我对班主任角色与育人工作有了全新且深刻地认知。

一、角色转型:从“管理”到“赋能”的深层思考

陈雪琴老师的的分享,直击实践困惑。“严or和”的两难选择,促使我反思传统管理模式的局限;也我明白班主任不应是单纯的“管理者”或“监督者”,更应是学生成长的“赋能者”。这要求我们在日常工作中,既要坚守育人原则,又要学会以平等、尊重的姿态,助力学生自主发展。

二、育人路径:从“法”到“道”的系统构建

刘蓓芸老师的分享,让我看到了班主任工作的系统性与成长性。“看见变化”板块中的内容提醒着我们:班级是一个多元生命共生的“生态系统”,而非整齐划一的“方阵”。

三、专业成长:在共同体中赋能自我与团队

班主任既要“赋能学生”,也要“赋能自己”。在日常工作中,我们应主动加入学习共同体,在与同行的交流碰撞中,不断更新教育理念、优化育人策略,同时引领班级团队、家校团队协同成长,在坚守育人初心的道路上,持续前行。

教育是“需求快却只能慢”的艺术。这次培训如同一盏明灯,照亮了我在班主任专业发展路上的方向,未来我将带着这些思考,在引领、共创、致远的育人实践中,不断探索、不断成长。

青教院附中 项羽成

本次的培训讲座结束后,我依旧沉浸在两位老师分享的生动案例里,为她们用心、细致、有条理的带班育人所打动。作为六年级班主任,我深刻认识到新时代的班主任工作核心正从居高临下的“管理”走向平等相待的“赋能”,从追求整齐划一的“控制”走向激发内驱力的“唤醒”。

陈雪琴老师通过“午睡风波”引导学生“共创规则”,并生动地依托“为一只蚂蚱开追悼会”这一班级热议话题,引导学生探讨生命教育,这完美诠释了何为“严慈兼融”。她组织的“校园义卖”活动,从DIY铺子到慈善义演,全程由学生团队策划、执行,真正实现了从“盯住问题”到“发现优势”的转变,让每个孩子的潜能都在团队协作中被看见、被点亮。

刘蓓芸老师提出的“看见变化”,让我意识到必须将学生视为鲜活独特的生命个体。她分享的“班级一平方”设计等系列主题活动,以及学生制作的“今日新闻小主播”视频,都是将班级管理权交给学生的绝佳范例。这些举措不仅记录了学生的成长足迹,更让他们从被管理者转变为班级文化的主动创造者和宣传者,极大地增强了主人翁意识。

在未来,我将积极借鉴两位老师的智慧,更注重构建温暖的班级生态。我会善用影像记录等学生喜闻乐见的方式,将管理过程转化为教育契机,以“真问题”驱动“真成长”,在家校社协同中构建育人同盟,努力成为一名能赋能学生、也被学生赋能的成长型班主任。

撰稿:青浦区豫才中学 张 梅

青浦清河湾中学 徐宇婕

编辑:青浦区世外学校 陈静雯

校对:青浦豫英小学 陈寒玉

审核:青浦区教育学院 卓月琴