2025年3月26日,以“聚焦学科核心素养,探索大单元与项目化复习新模式”为主题的高中化学学科区级教研活动在青浦高级中学成功举办。本次活动由青浦区教育学院高中化学教研员陈少茹老师主持,青浦区全体高二化学教师、高一化学备课组长及0-10年青年教师参与活动。活动以“双新”引领方向为主题,结合新课程、新教材要求,探讨如何通过复习课落实化学学科核心素养。活动分为课堂展示与互动研讨两大环节。

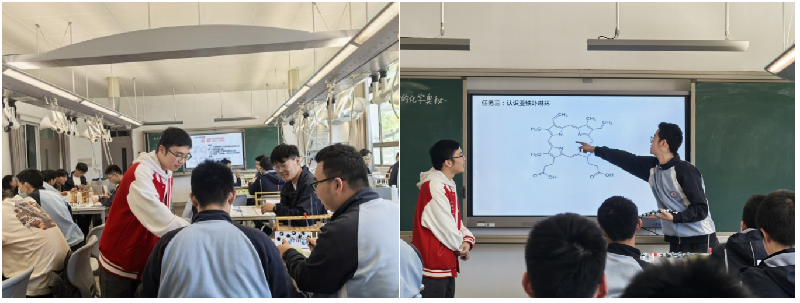

在课堂展示环节,青浦高级中学倪轶凡和钟宇杰两位老师分别围绕《微项目:血红蛋白(Hb)中的化学奥秘》进行了教学展示。

倪轶凡老师执教第一课时《血红蛋白的结构与检测》。课堂以“如何检测血红蛋白中的铁元素”为驱动性问题,通过多模态资源融合与任务驱动,引导学生开展探究活动。倪老师首先展示蛋白质一级结构球状模型,组织学生结合杂化轨道理论分析不同颜色小球对应的原子,并模拟β链通过氢键形成二级结构的过程。随后,学生通过分析贫血病例报告,推断出血红蛋白与铁元素的关系,并设计电化学装置验证Fe³⁺的检测原理。课堂中,倪老师巧妙引入亚铁氰化钾显色实验,通过实验现象分析配合物的稳定性,引导学生理解血红蛋白检测技术的科学性与精密性,有效落实“宏观辨识与微观探析”与“证据推理”素养目标。

钟宇杰老师执教的第二课时《探究血红素的载氧原理》,聚焦“血红素如何实现氧气的可逆结合”这一核心问题。钟老师以呋喃、卟啉等有机物的球棍模型拼搭活动切入,帮助学生从杂化方式、空间构型等角度认识血红素的结构基础。学生通过分析Fe²⁺在卟啉环空腔中的配位方式,结合平衡移动原理,探究氧气与Fe²⁺的可逆配位机制。课堂中,钟老师借助动态模型演示血红素载氧过程,并引导学生迁移分析血蓝蛋白的载氧原理,深化“结构决定性质”的学科大概念。最后,学生通过小组辩论与思维导图绘制,总结金属有机配合物的一般认知模型,充分体现“模型认知”与“科学态度”素养的融合培养。

在评课研讨环节,各校教师代表结合课堂观察展开深入研讨。朱家角中学王菊梅老师评价道,倪轶凡老师的课堂“以真实问题驱动学习,通过实验与模型构建突破微观认知难点,充分体现‘素养为本’的教学设计”;青浦一中朱迪老师高度赞扬了钟宇杰老师的课“以结构化活动促进高阶思维发展,模型迁移环节有效打通学科知识壁垒”。东湖中学曹琦妍老师提到,“倪老师以‘检测血红蛋白中的铁元素’为驱动性问题,通过模型分析、病例研讨、电化学装置设计三重任务链,将杂化轨道理论、配合物性质等抽象知识具象化。尤其在亚铁氰化钾显色实验中,学生通过‘现象观察-反应分析-原理提炼’的完整探究路径。青浦二中解新利老师对两位开课教师的课高度赞扬,充分肯定了以项目化学习为抓手的复习新模式。复旦附中青浦分校的邢力丹老师从知识迁移角度提出思考:“钟宇杰老师在‘血蓝蛋白载氧原理’迁移环节的设计尤为精彩。学生基于血红蛋白认知模型,通过对比分析甲壳类动物呼吸蛋白的结构差异,自主归纳金属有机配合物的普适性研究路径。这种‘从一般到特殊再到一般’的思维进阶模式,不仅深化了学科大概念理解,更为学生未来解决复杂问题提供了方法论支撑。”

最后陈少茹老师在总结发言中提出,本次课堂实践针对传统复习课“知识碎片化”“学生被动接受”等问题,探索以大单元教学、项目化学习为抓手的复习新模式,提升学生高阶思维能力。大单元教学需打破教材章节界限,以核心概念(如“平衡观”“转化观”)统领复习内容,项目化学习应注重情境真实性,避免“为项目而项目”,需与课标要求深度契合,在两节实践课堂中落实了“双新”课堂要求,将教师“讲解·分析”转到学生“问题·活动”。同时陈老师也指出如何选材可以让复习课上的知识点覆盖面更广?如何平衡项目化学习的耗时与复习进度压力?大单元设计中不同层次学生的适应性差异如何解决?是下阶段课堂实践中需要进一步探讨的问题。

本次教研活动通过理论与实践结合,为“双新”背景下的化学复习课提供了新思路。未来需继续坚持以素养为导向、以学生为中心,通过大单元整合与项目化学习相结合的形式,实现从知识重现到思维深化的转变。让复习课成为知识整合、思维提升、价值形成的综合育人过程。

撰稿:青浦高级中学 倪轶凡

审核:教育学院 陈少茹